“歪み”サウンドが生まれる仕組みとは?

では、“歪み”サウンドは、どのように生まれるのか。

その仕組みを知っていると、より能動的に音作りが出来るようになります。

その仕組みを一言で説明するなら、『音割れ』です。

街角演説とか、構内放送とか。

出力の小さい音響システムで、音量足りなくてボリュームをどんどん上げていって…、

「ガガガ…バババ…」って具合に、音が割れた感じの声になる。

あれと同じことが、ギターアンプでも起こり、“歪み”サウンドが生まれます。

その仕組みを図解してみましょう。

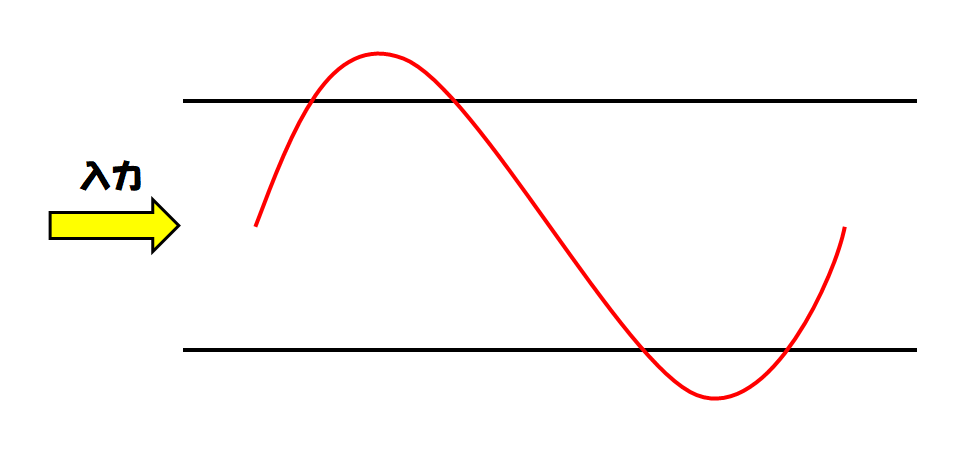

上図の赤い波形は、

ギターのPU(ピックアップ)から出力され、アンプへ送られた音の(電気)信号を表しています。

入力された信号の大きさ(上下の幅)が、アンプのキャパシティを超えない範囲では、アンプからはクリーントーンが出力されます。

ここで!

入力レベルを、ググっと大きくしてやるとどうなるのか?

アンプのキャパシティを超えるくらい、信号の入力を大きくした状態ですね(過大入力)。

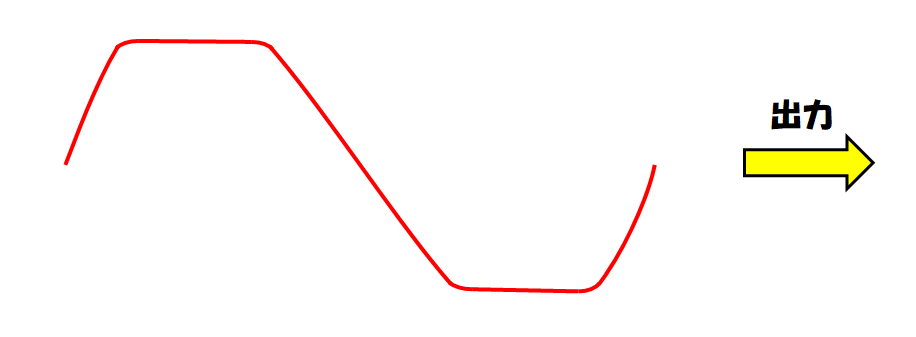

この時、出力される波形はどのような形になるのかというと・・。

そう、こんな感じで、

キャパオーバーした部分が押しつぶされたような、歪んで角ばった形の波形に変化するんです!

この波形が、“歪んだ音”の波形の基本的な形です。

しかし、

上の図のような角ばった形の波形は、実際に音を聴くと、

カリカリ・キリキリするような・・。

単なる音割れと言ってもいいような、

とても耳障りな音色、不快な音色になります。

でも、

私たちが普段耳にする“歪み”サウンドは、そんな耳障りな音色ではありませんよね?

なぜ、

エレキギターの“歪み”サウンドは耳障りではなく、むしろ心地よくも迫力のあるサウンドなのか!?

その秘密は、今や日常生活では見かけることの少ない、

真空管(チューブ)にあります。

真空管アンプの場合、過大入力で波形が押しつぶされた際、

その角が滑らかに丸まったような形になります。

この状態が、耳障りにならない“歪み”サウンドです。

真空管アンプだと、歪み以外の要素でも、波形に角がたたず、

滑らかな状態で出力されます。

そのために、

真空管アンプのサウンドは、滑らかでウォームなサウンドなのです。

ギターアンプに関して、いまだに真空管のものが主流な理由は、そのサウンドがとても心地よくて音楽的だからなのでしょう。

ちなみに、

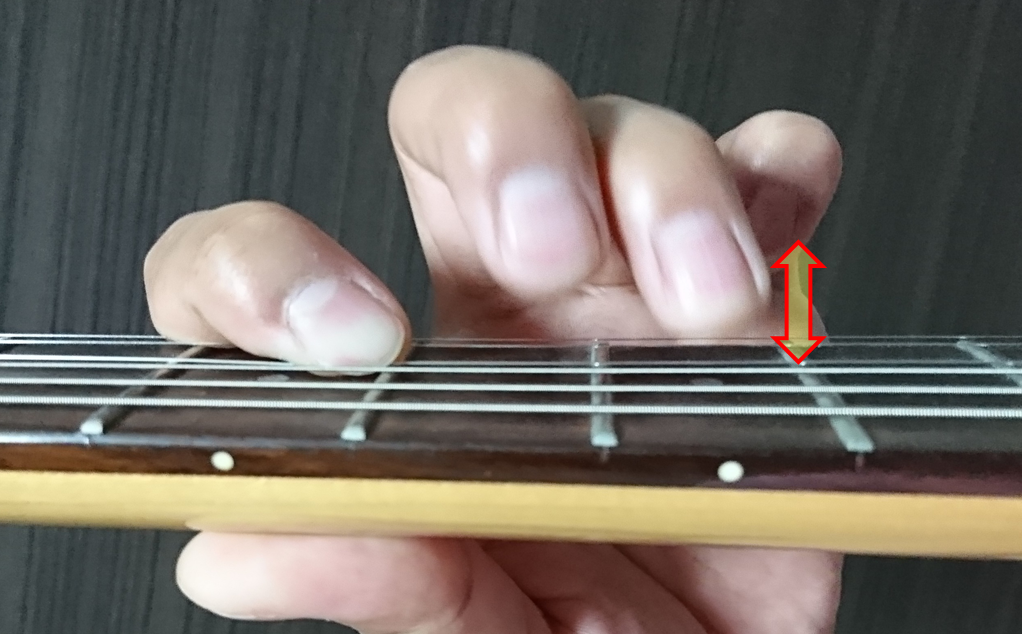

“Gain”と“(Master)Volume”の2つのツマミが付いているアンプでは・・、

“Gain” → 上図の入力の大きさを調整

“Volume” → 上図の出力の大きさを調整

・・というような役割になり、

歪み量(波形の歪み具合)を自由度が高く調整できるわけです。

次回は・・

さて、如何だったでしょうか?

今回は“歪み”サウンドの仕組みについて書きましたが。

この、アンプのナチュラル・ドライブによる波形の歪みを、小さな箱の中で再現したのが、

『歪み系エフェクター』です。

次回は、

歪み系エフェクターの種類について書いていきます。

では、今回はこの辺で!

by Akimaru

コメントを残す